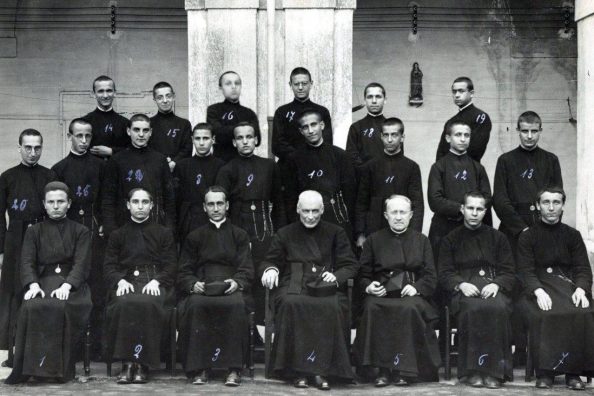

La gerarchia nella Compagnia di Gesù

Padre Generale, ministro, socio, superiore maggiore. I ricercatori imparano presto che per destreggiarsi nelle fonti, nei cataloghi e con il lessico dei gesuiti è indispensabile comprendere la struttura gerarchica della Compagnia, quali siano i ruoli, apicali e non, e quali gli incarichi corrispondenti. Molti gesuiti nel corso della propria vita religiosa vengono nominati superiori o ministri, alcuni saranno provinciali, pochissimi diventano padri generali.

In ogni catalogo storico è riportata inizialmente la parte dedicata alla Curia Generalizia, che fino al 1870 aveva sede nella residenza del Gesù di Roma e solo a partire dalla fine degli anni Venti del Novecento si è stabilita nell’attuale palazzo in Borgo Santo Spirito. Seguono poi le pagine dedicate alla Provincia dove è indicato il nome del Provinciale, la data dell’entrata in carica, il Socio, i consultori e gli uffici di Curia e a seguire, in ordine alfabetico le comunità della Provincia con tutti i nomi e gli incarichi dei gesuiti che in esse vivono e lavorano. Il catalogo è una fonte indispensabile per ricostruire la biografia di un gesuita. Ecco un piccolo elenco delle cariche che costituiscono la gerarchia della Compagnia di Gesù.

P. Generale

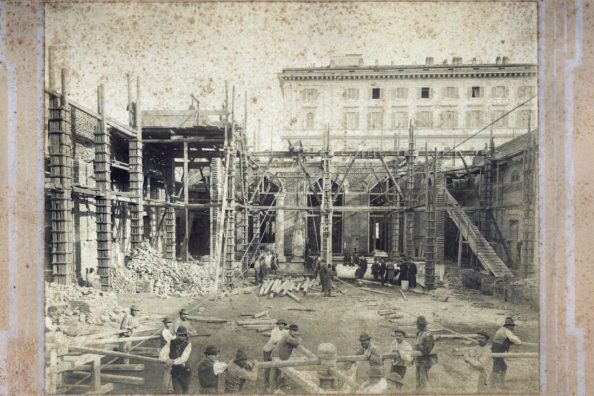

Il Padre Generale è a capo di tutta la Compagnia di Gesù, viene eletto nel corso della Congregazione Generale. Mantiene l’incarico per tutta la vita, anche se p. Kolvenbach ha rassegnato le dimissioni da Generale – al raggiungimento degli ottanta anni d’età – e lo stesso ha fatto il suo successore. In passato la figura del padre generale era impropriamente chiamata anche con l’epiteto di “Papa nero”, proprio perché l’incarico viene ricoperto per tutta la vita, proprio come quello del Papa, a differenza delle altre congregazioni religiose in cui invece è a tempo. L’aggettivo “nero” era invece legato alla tonaca nera che i gesuiti indossavano. Ricordiamo che la Compagnia non ha un suo proprio abito ma i gesuiti vestono come il clero diocesano. Il p. Generale risiede nella Curia Generalizia, che ha avuto sempre sede a Roma ma che, in alcuni periodi storici, è stata temporaneamente trasferita altrove, ad esempio a Fiesole negli anni ’80 – ’90 dell’Ottocento.

Assistente

Il Padre Generale non potrebbe svolgere il suo incarico da solo, senza l’aiuto di diversi collaboratori. Tra questi ci sono gli assistenti. La Compagnia divide, idealmente, il mondo in diversi territori: le province, per ciascuna delle quali è nominato un Provinciale. Diverse province possono formare l’assistenza, a cui fa capo un gesuita che lavora nella Curia Generalizia e riferisce al Padre Generale le questioni legate a quell’assistenza. L’assistente coadiuva il lavoro del Generale, è anche un punto di riferimento per i provinciali che devono risolvere determinate problematiche. Gli assistenti vivono in Curia Generalizia.

Postulatore

Questo ruolo non è proprio solo della Compagnia. Infatti anche nelle Curie di altri ordini religiosi o in quelle diocesane esiste questa figura. Il postulatore è responsabile dei processi di canonizzazione, è a lui che si indirizzano i vescovo che debbono richiedere una reliquia di prima o seconda classe. Viene nominato un unico postulatore per la Compagnia, che vive e lavora in Curia Generalizia.

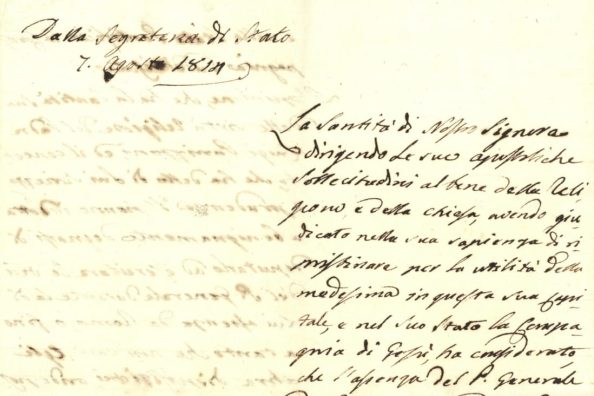

Superiore Maggiore o Provinciale

Il Provinciale, o Superiore Maggiore è a capo della provincia. Viene chiamato Superiore Maggiore per distinguerlo dal superiore di ogni comunità e residenza. L’incarico dura tre anni, rinnovabili per altri tre. La Provincia corrisponde ad un determinato territorio, in passato i confini ricalcavano, grosso modo quelli degli Antichi Stati Italiani ed Europei, per questo in Italia erano presenti cinque storiche province. La loro unificazione non ha seguito però i tempi del processo di unificazione nazionale, poiché si tratta di una divisione amministrativa interna alla Compagnia. Infatti le cinque storiche province italiane furono unificate solo nel 1978, più di un secolo dopo la nascita dello Stato Italiano. Alcune residenze poste vicino al confine che divideva due o più province, nel corso dei decenni, hanno fatto parte dell’una e dell’altra: come nel caso di Brescia, Modena, Parma, Reggio Emilia che dipesero dalla Provincia Romana fino al 1846 e dall’anno successivo passarono alla Veneto – Milanese. Le residenze di Terracina e Genzano, già parte della Provincia Napoletana, passarono invece alla Romana dopo l’Unità d’Italia.

Tra i compiti del Provinciale c’è quello di visitare ogni anno tutte le residenze della propria provincia per incontrare tutti i gesuiti con cui ha un colloquio personale. Visita le opere ed incontra i direttori ed i loro collaboratori, oggi per la maggior parte laici. Presiede la consulta canonica, insieme ai suoi consultori, una volta al mese, per governare la Provincia. È costantemente in contatto con il p. Generale per inviare il resoconto delle visite canoniche svolte e aggiornarlo sulle questioni relative alla provincia.

Socio

È il braccio destro del Provinciale, lo aiuta nel disbrigo del suo lavoro: redige documenti, organizza gli appuntamenti del Provinciale, cura la sua corrispondenza ed i verbali delle consulte. Ha inoltre l’incarico di suo ammonitore: consiglia il Provinciale, offrendogli un supporto spirituale.

Consultore

Insieme al padre Socio i consultori compongono la consulta provinciale. Ogni Provinciale nomina i suoi consultori che restano in carica fino alla nomina del suo successore. La consulta è l’organo di governo della Provincia: ogni mese di riunisce e decide in merito a questioni ordinarie – proposta degli Ultimi Voti per i gesuiti che hanno compiuto il Terz’anno, apertura o chiusura di residenze, nomina di superiori – e straordinarie che possono presentarsi. Consulte straordinarie furono indette durante la guerra, ad esempio.

Delegato

Il delegato è una figura apicale responsabile di specifici ambiti. È una figura più recente che non si ritrova nei cataloghi dell’Ottocento. Oggi ci sono delegati per la formazione, per i collegi, per le infermerie. Il Delegato riferisce al Provinciale e lavora a stretto contatto con lui.

Rettore

Con questo titolo viene definito il gesuita responsabile di una chiesa ma anche chi dirige un collegio. Il rettore di un collegio è quasi sempre anche superiore della comunità gesuitica legata all’opera. È responsabile della comunità scolastica e in passato il suo ruolo era equiparabile a quello dell’odierno dirigente scolastico, mentre oggi solitamente c’è anche un laico che dirige la scuola oltre al rettore gesuita.

Il Rettore della chiesa invece non è necessariamente il superiore della comunità. Egli è responsabile dell’immobile, anche se oggi la maggior parte delle chiese costruite prima del 1861, almeno in Italia, sono proprietà del Fondo Edifici di Culto e non della Compagnia di Gesù poiché sono diventate parte del patrimonio dello Stato. Il Rettore verifica comunque la manutenzione della chiesa, si occupa delle cerimonie, delle liturgie e garantisce l’apertura della chiesa ai fedeli e il servizio delle confessioni da parte dei confratelli.

Superiore

Il superiore locale, così chiamato per distinguerlo da quello maggiore, che è il Provinciale, è il responsabile di una comunità a cui è affidata la cura dei confratelli, della casa. Anche se le opere hanno un proprio direttore, si riferiscono comunque al superiore soprattutto in occasione dell’organizzazione della visita canonica. Ogni membro della comunità dovrebbe tenere informato il Superiore sui suoi spostamenti al di fuori della casa. Il Superiore organizza gli impegni della comunità, presiede la consulta di casa – l’organo che sovraintende la vita della comunità, formato da alcuni gesuiti della medesima– e affida ai confratelli qualche incarico, oltre a quelli loro assegnati dal Provinciale. Il Superiore incontra il Provinciale durante la visita canonica, lo aggiorna sulla sua comunità ed è responsabile dei propri confratelli.

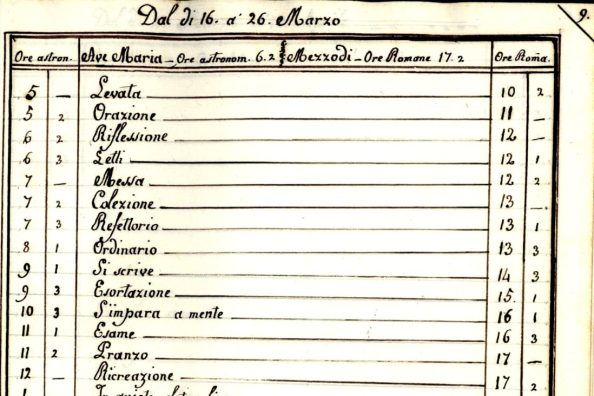

Ministro

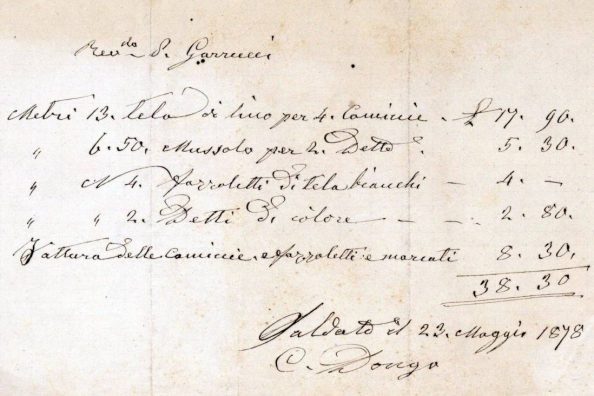

Il ministro è demandata la cura materiale della comunità e della residenza sempre in collaborazione con il superiore. Si deve a questa importante figura la manutenzione dell’immobile, l’organizzazione della casa, la routine quotidiana, i fornitori. Il suo lavoro si avvaleva un tempo di quello dei fratelli gesuiti, oggi sostituito dai laici in diversi ambiti: in portineria, in cucina, giardinaggio e cura dell’orto, lavanderia.

Sub – ministro

A volte nei cataloghi ci si può imbattere anche in questo incarico, segnalato dopo quello di ministro. Chi lo ricopre fa le veci del ministro quando questi è assente. Non è un incarico oggi presente nei cataloghi, mentre un tempo era molto utilizzato. Il ministro poteva assentarsi spesso proprio per le sue incombenze: il ministro di un collegio aveva il compito di andare a prendere i collegiali o riportarli a casa, fare acquisti per la scuola, andare a prendere un confratello o il provinciale.

Direttore d’opera

Si tratta di un ruolo declinato in moltissimi modi a seconda dell’opera in cui il gesuita è coinvolto e che dirige. Anche se in passato e nei cataloghi non si trova questa dicitura, sono direttori d’opera: i responsabili della Congregazione Mariana, i direttori dell’Apostolato della Preghiera e quelli dell’Opera Massaruti, così come dei ricreatori e degli oratori. Di solito nei cataloghi è indicato come mod. (moderator) con il significato di responsabile o direttore.

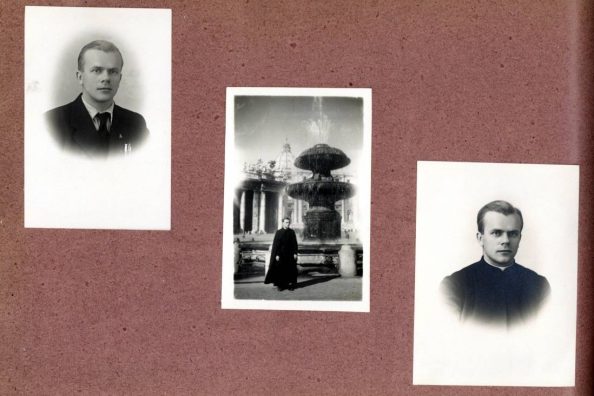

Padre

I gesuiti che ricevono l’ordinazione presbiterale sono chiamati “padri”: la loro formazione è molto lunga e prevede diverse tappe. Compongono, insieme ai fratelli, il corpo apostolico della Compagnia e costituiscono le comunità presenti all’interno delle residenze. Al momento degli Ultimi Voti, l’incardinazione definitiva nell’Ordine, possono essere professi di quattro voti o coadiutori spirituali. Nel primo caso pronunciano un voto di obbedienza speciale al Pontefice, impegnandosi ad essere destinati ovunque, un tempo era il grado tipico dei missionari. Il grado dei voti è un dato segreto fino alla morte del gesuita.

Fratello

È un laico consacrato, pronuncia comunque gli Ultimi Voti, come coadiutore temporale. Non segue tutto il percorso di formazione e studio dei padri e riceve subito i suoi primi incarichi, mette a disposizione della Compagnia il suo talento e le sue abilità. È grazie ai fratelli se le comunità di collegi, noviziati, residenze e case di esercizi hanno potuto accogliere tanti allievi, padri, fedeli e continuare ad assicurare il proprio operato.

Maria Macchi